皆さんこんにちは!

今回はついに、宅地建物取引士の勉強編第3回です。

本日はとても嬉しいことがありました。

なんと9人もの方が記事を読みに来てくれました!

続きを読んでいただけるかはわかりませんがお礼を言わせてください!

ありがと〜!

このブログは

・4年制大学建築学科卒

・社会歴5年目

・転職歴2回

・取得資格

一級建築士、宅建士、賃貸不動産管理士(合格のみ)、管理業務主任者

(現在登録準備中)の経験を元に書いております。

それでは、お時間いただきましたが今回の主題(強迫)と(錯誤)について説明していきましょう!

用語説明

- 善意:ある事情についてしらない人

- 悪意:ある事情について知っている人

- 無過失:知らないことに関して過失がない。

- 有過失:知らないことに関して過失がある

- 無効:契約自体がなくなる(効力がはじめから無かったことになる)

- 取り消し:契約はあったが契約時点に遡って効力を消滅させる

- 第三者保護:第三者が善意(無過失も必要な場合あり)である場合、権利を主張できる

強迫

強迫も皆さんよくご存知かと思いますが、他人に恐怖心を与えて自由な意思決定を妨げる行為ですね。

強迫を受けたものは、その意思表示をあとから取り消すことができます。

今回も売買契約に例えて、登場者を意思表示者(表意者)のAさんと相手方のBさん、第三者のCさんとします。

Aさんの一等地を売ってくれよ!

1000万でどうかな?

小さいとはいえ5000万円は軽く超えるのになんでそんな安く売らないといけないんだ。いやだ!

Aさんのお母さん、もうすぐ成功率の低い手術だよね、、、

うっかり手を滑らそうもんなら失敗しちゃうかもね

そんな、、、わかった契約するよ

詐欺との違いに注意すること

いままで、心裡留保、虚偽表示、詐欺をやってきましたがどの場合においても第三者保護が存在しました。

これは、冗談をいったAさんより、偽の契約をしようとしたAさんより、詐欺で騙された落ち度のあるAさんより善意(詐欺の場合は無過失も)である第三者Cさんの権利を守ってあげる必要があるからですね。

しかし、今回はどうでしょう。

強迫されたAさんに落ち度はないです。

そのため強迫が絡む場合は第三者保護はありません。

つまり、第三者が善意だろうと無過失だろうと取り消しを主張することができます。

これは第三者が脅迫し、AとBで契約を結ばせた場合もです。

・契約は有効

・契約後取り消すことができる。

・BがAを脅して契約してCへ転売した場合でも、AはCに対して取り消しを主張できる。

・CがAを脅してAがBへ土地を売却した場合でも、AはBに対しては取り消しを主張できる。

強迫は簡単だね!

取り消しできる。そう覚えておこう!

錯誤

錯誤とは、勘違いのことを言います。

契約する際の意思決定の要素に誤解がある場合のことですね。

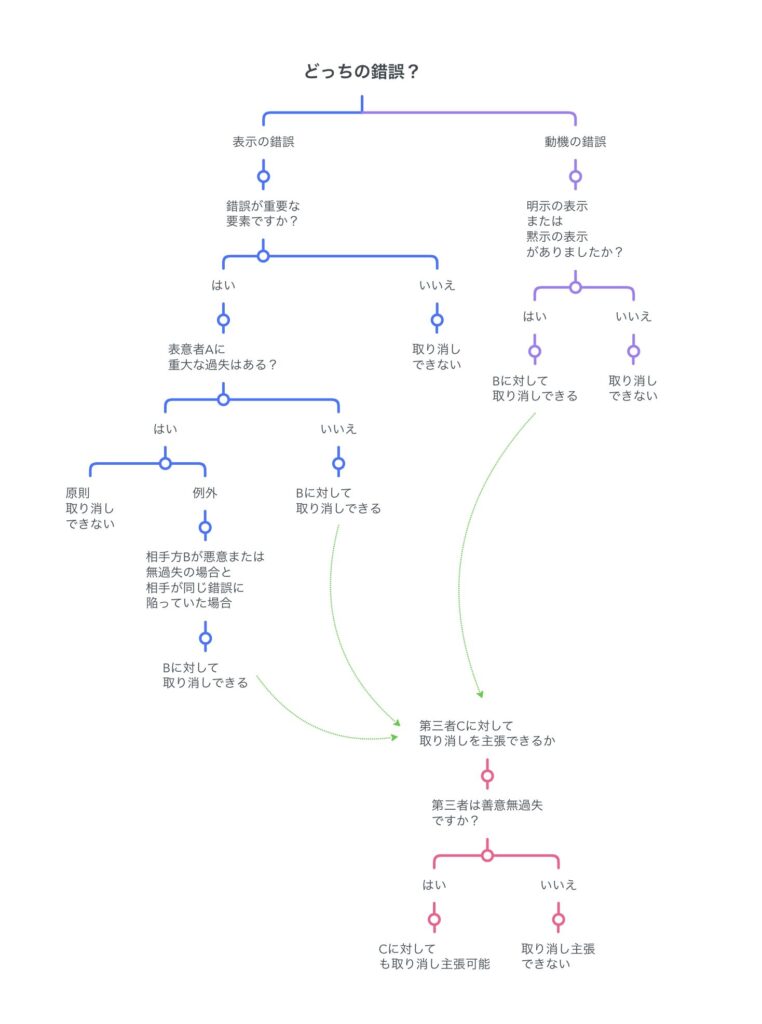

錯誤には2種類あり

- 表示の錯誤

- 動機の錯誤

があります。

表示の錯誤の例

Aさんは甲土地を買おうと思ってBに「この土地を買います」といったのですが、間違って「乙土地を買う」と言ったような場合です。「乙土地を買う」という表示に対応する意思がありません。つまり、「意思」と「表示」が「不一致」の状況です。

動機の錯誤の例

「甲土地の近くに三井アウトレットパークができるから甲土地を買おう」と思って「甲土地を買う」と言ったが、実はその計画はなかった場合です。この場合、「甲土地を買う」という意思はあり、その意思にしたがって表示をしています。したがって、「意思」と「表示」は「一致」しています。しかし、「甲土地を買おう」と思った動機のところに勘違いがあります。これが動機の錯誤です。

錯誤の場合どうなるのか

錯誤による意思表示は原則有効です。

皆さんお気づきでしょうか。私の一連の説明を見てきて「えっ!?」と思った人はかなり勘が鋭いです。

「表示の錯誤、意思表示の不一致やから無効じゃないの?」

そうなんです。気づいた人素晴らしい。

わたしが錯誤を最後に回した理由です。

こいつ例外なんですね、、、嫌いです。(怒)

ただ、無効の場合は原則誰でも主張できますが取り消しの場合は表意者本人など一定の人に限られます。その観点で言えば、錯誤のときは取り消しか、、、、納得は行きませんが。

説明するといった手前納得できない錯誤ですが、逆にこの例外を印象として覚えていっていただければ嬉しいです。

取り消しについて

表示の錯誤

まず、前提条件は契約目的や一般常識からして重要な勘違いでなければ取り消すことができません。

金額が1000万の契約のうち100円や200円違うだけで取り消しできていては大問題だからです。

また、表意者Aが少しでも注意を払っていれば防げた(表意者に重大な過失があった)場合には、原則取り消すことができません。

例外:表意者Aに重大な過失があった場合でも次の場合は取り消すことができます。

1つ目、相手方Bが表意者に錯誤があることを知り、または重大な過失によって知らなかった時。

2つ目、相手も同じ錯誤に陥っていた場合

この2つの場合は、表意者Aに重大な過失があっても取り消すことができます。

動機の錯誤

動機とは買いたいという表示する前段階であり、契約の意思表示をしようとした理由になる部分となります。

つまり、心のなかで思っているだけではわからないため動機の錯誤については契約前に相手方に動機を明示していなければ取り消すことができません。

明示または、黙示の意思表示があればOK

明示は相手方に書面ないし、口頭ではっきり伝えていること

黙示とは、暗黙のうちに意思や考えを表すこと。言わなくてもお互いにわかるようなことという意味ですね。

第三者の保護について

錯誤をしてしまった人はもちろん勘違いしてしまったというミスがありますね。つまり第三者の保護が適用されます。

しかし、勘違いは誰にでもあることであり可哀想であるため詐欺同様に第三者は善意無過失である場合のみ権利が保護されます。

錯誤まとめ

上記、解き方についてまとめました!

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は【強迫】と難所となる【錯誤】について解説させていただきました。

錯誤については、なかなか解きづらいと思う方も多いと思いますが、だからこそ頻出問題でもありますので是非苦手意識を持たず取り組んでいただけたらと思います。

そして一番注意してほしいのは、

いままでの意思表示関連は、契約取消(無効)前の話です。

契約取り消し後・解除後の第三者というものが存在します。これについては次回解説しますが、ここを覚えないと今までの内容が水の泡となるので絶対に読んでください!

わかる方は、大丈夫です!

それでは、皆さんまたね〜!

錯誤、、、、難しいけどしっかりまとめていこう!

コメント